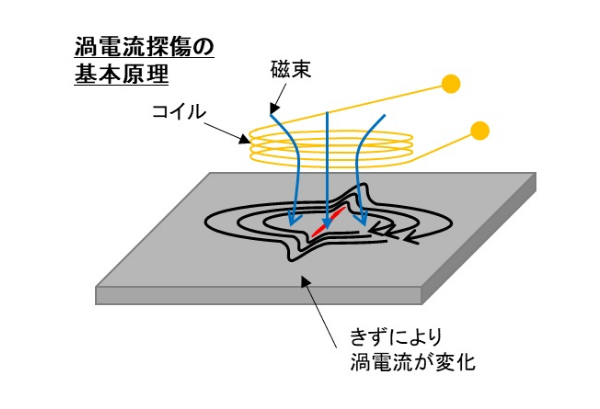

コラム:渦電流探傷試験の原理

渦電流探傷試験(ECT)は渦電流を試験対象に発生させて、渦電流の乱れ(変化)を検知することで、き裂の検出をする手法です。

磁界変化を受けた導体には、それを妨げようとして、電磁誘導により磁束が生じます。この磁束は渦電流によるものです。一般生活で普及しているIH炊飯器・調理機、車両等の電磁ブレーキは渦電流によって得られる熱や力を利用しています。

渦電流探傷試験(ECT)も、この一連の現象を利用しており、コイルに交流電流を流すことで発生する磁場によって金属や炭素繊維といった導体の試験対象に磁界変化を与えて発生した渦電流の流れ方を検知します。比較する見本(例えば正常なもの)と試験対象物とで検知した渦電流の違いを観察することにより、き裂などの欠陥の検出、板厚計測、材質調査をするものです。欠陥があると渦電流の流れが乱れ、その変化を観察することで欠陥の位置や大きさを特定します。

磁界変化により試験対象に渦電流が流れ、その渦電流が検知できれば、離れたところでも探傷が当然可能となります。つまり試験体表面とセンサー部分が接触しなくても探傷が可能であることを意味します。この特徴を活用し、渦電流探傷試験の技法の中には熱交換器細管の腐食減肉を高速で探傷するものがあります。さらに試験対象が不導体(金属でないもの、樹脂等)である何かに覆われていても探傷ができ、これを活用した技法に鉄筋コンクリートの鉄筋探査があります。

センサー部分(プローブ)にも多くの種類があり、対象物の材質や形状、検出するきずの性状、試験環境を考慮し適切な試験方法を決定する必要があります。