余寿命診断の原理

ここでは余寿命診断の原理について説明いたします。

日本鋼構造協会「疲労設計指針」に基づいた評価方法を当社は採用しています。

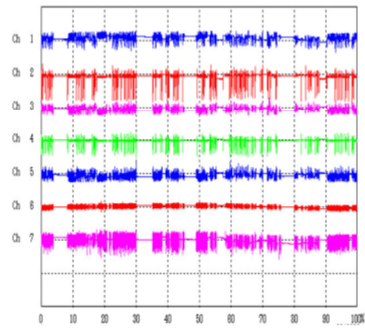

①各測定点に貼付した「ひずみゲージ」と呼ばれるセンサーを用いて、稼働中に発生している応力を測定箇所毎に測定します。

- 図1 ひずみゲージによるデータ収集の例

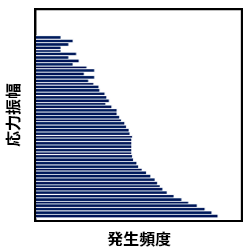

②応力データをレインフロー法により解析します。

一定振幅で繰り返し負荷される応力(応力振幅)とその発生頻度を測定点毎に算出し、応力範囲頻度分布を求めます。

- 図2 応力範囲頻度分布の例

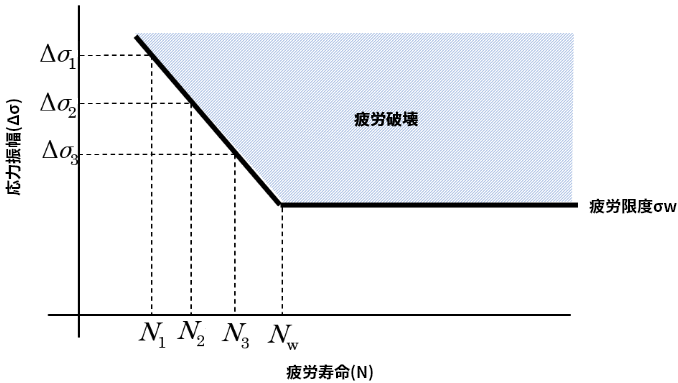

③ここで、余寿命の診断に欠かせないS-N曲線について説明します。

- 図3 S-N線図の例

図3に示すように、S-N線図は縦軸に疲労試験における応力振幅∆σ、材料が破断するまでの応力の繰り返し数Nを横軸に取ります。鋼の場合は応力振幅をある値(図3ではσw)以下にすると、いくら応力を繰り返し負荷しても破壊することはありません。このときのN_Wは一般に106~107回であり、疲労寿命と呼ばれています。

また、このときの応力振幅σ_Wは疲労限度と呼ばれます。

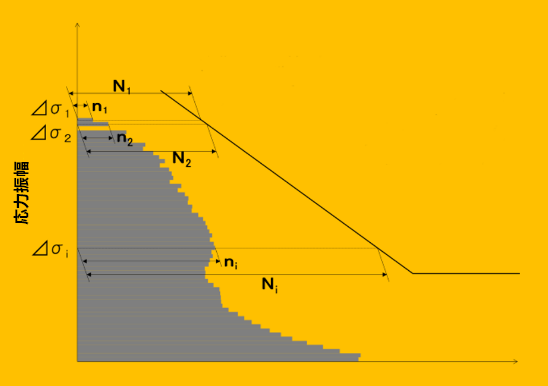

④余寿命診断の考え方について説明します。

- 測定箇所の疲労寿命N

(ひずみゲージ貼付時に調査した継手毎の疲労寿命) - 測定箇所の応力頻度n

(ひずみゲージで収集した測定箇所毎の応力データ)

として与えられるとき、n⁄Nで疲労損傷を表すことができます。

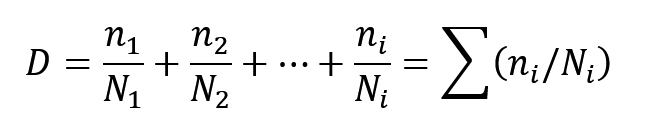

また、応力頻度がn_i回負荷され、それぞれの応力での疲労寿命をN_iとする場合、累積損傷Dとして次式が与えられます。

D≥1の場合、疲労破壊となります。

D<1の場合、余寿命=1-Dとすることで測定箇所の余寿命を算出することができます。

この考え方はマイナー則、もしくは線形累積損傷則と呼ばれ、様々な鋼構造の余寿命の推定に用いられています。